Miguel Hernández Gilabert (1910-1942) es una de las figuras más emblemáticas de la poesía española del siglo XX. Su vida, marcada por la humildad, la lucha y la tragedia, refleja un profundo compromiso con la justicia social y la libertad. Su obra poética es un testimonio de su sensibilidad, talento y convicciones políticas.

Infancia y Juventud

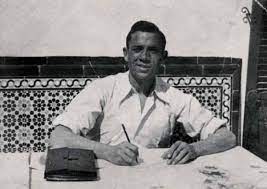

Nacido el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Miguel Hernández creció en un ambiente rural. Su familia era humilde y su padre, un criador de cabras, esperaba que siguiera el mismo oficio. Sin embargo, desde muy joven, Hernández mostró una gran pasión por la literatura, lo que lo llevó a leer vorazmente y a escribir sus primeros poemas.

A pesar de sus limitaciones económicas, logró formarse de manera autodidacta, influenciado por escritores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz y Luis de Góngora. Su amistad con Ramón Sijé, escritor y abogado oriolano, fue determinante en su formación intelectual y poética.

Desarrollo Poético y Compromiso Político

En 1931, Hernández se trasladó a Madrid con la intención de consolidarse como poeta. En la capital, entró en contacto con importantes figuras de la literatura española, como Pablo Neruda y Vicente Aleixandre, quienes lo influenciaron notablemente. En esta etapa, su poesía evolucionó desde un estilo neogongorino hacia una lírica más social y comprometida.

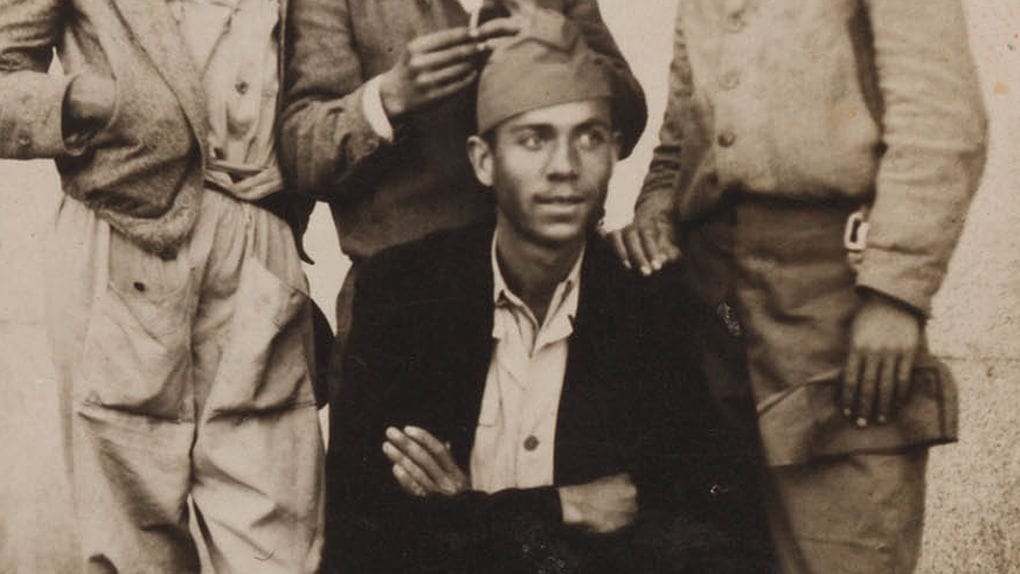

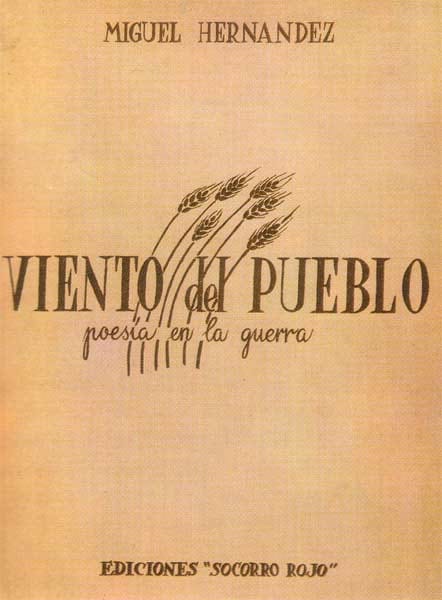

La Guerra Civil Española (1936-1939) marcó un punto de inflexión en su vida. Miguel Hernández se unió al bando republicano, defendiendo activamente la causa a través de su poesía y su participación como soldado y periodista. Publicó versos comprometidos con la lucha antifascista y colaboró en diversas publicaciones republicanas.

Intelectuales de su Época y Contactos de Miguel Hernández

Durante su estancia en Madrid, Miguel Hernández estableció relaciones con algunos de los intelectuales más influyentes de su tiempo. Entre ellos, destacan los poetas de la Generación del 27, quienes lo acogieron y apoyaron en su desarrollo literario. Rafael Alberti y María Teresa León fueron dos de los escritores más cercanos a él, ayudándole a publicar y difundir su obra. También compartió amistad con Federico García Lorca, cuya influencia en su poesía es innegable, y con Vicente Aleixandre, quien lo introdujo en los círculos literarios de la capital.

Otro personaje clave en su vida fue Pablo Neruda, con quien coincidió en su etapa madrileña y quien lo alentó a adoptar una poesía más combativa y social. Además, Hernández tuvo contacto con Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, entre otros escritores y editores comprometidos con la causa republicana.

A nivel político y periodístico, colaboró con intelectuales como Antonio Machado, cuya obra y postura antifascista sirvieron de inspiración en su lucha, y con Juan Ramón Jiménez, aunque este último mantenía ciertas diferencias con él en cuanto a su estilo poético.

Obras Más Importantes

La producción poética de Miguel Hernández es extensa y variada. Entre sus obras más destacadas se encuentran:

- "Perito en lunas" (1933)

Su primer libro de poemas, de estilo gongorino, lleno de metáforas complejas e imágenes brillantes. Refleja su etapa de aprendizaje poético y su admiración por la poesía clásica. - "El rayo que no cesa" (1936)

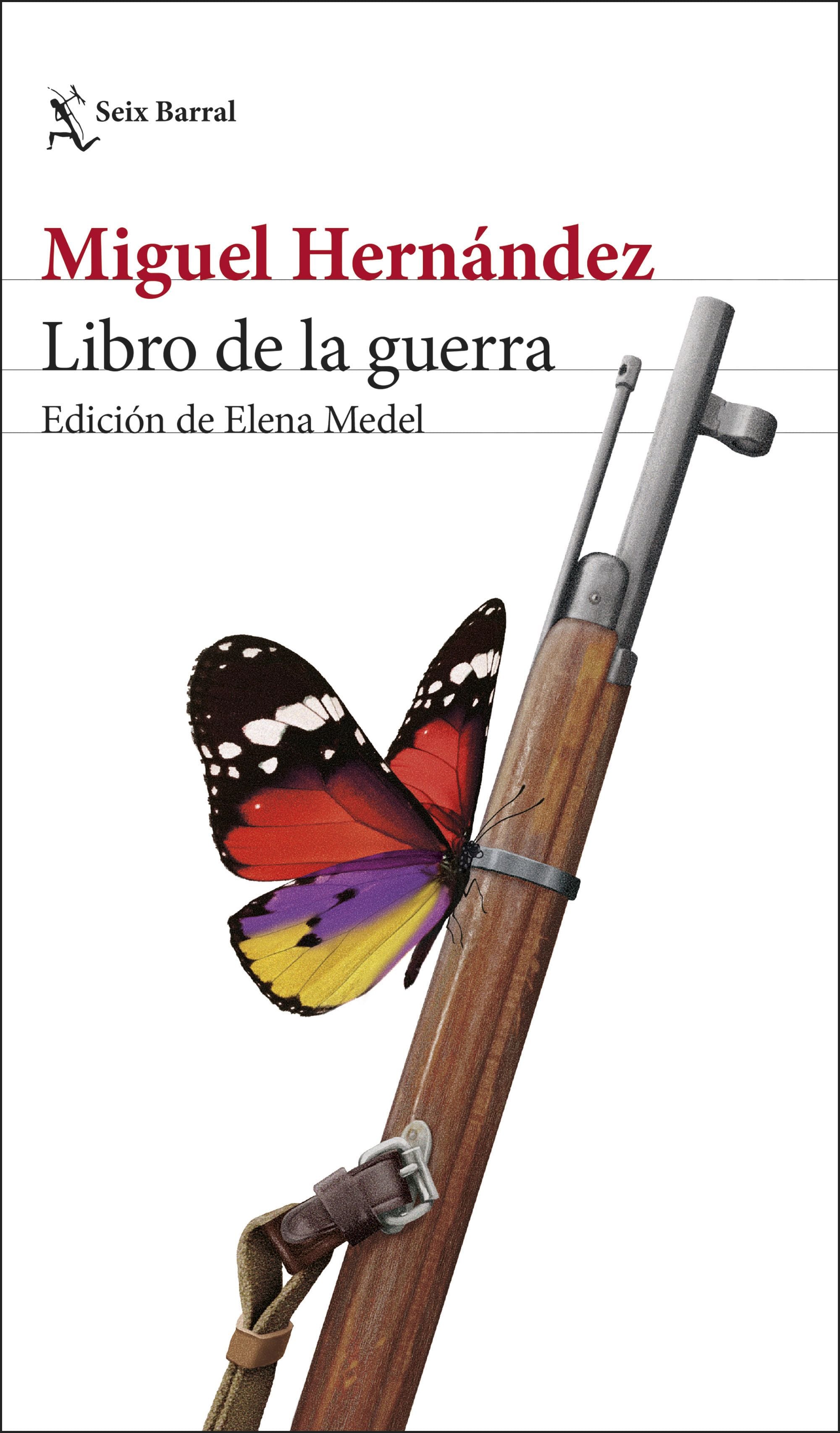

Uno de sus poemarios más célebres, donde expresa el amor y el sufrimiento con una intensidad única. Destaca el famoso soneto "Elegía a Ramón Sijé", un lamento por la muerte de su amigo. - "Viento del pueblo" (1937)

Obra escrita en plena Guerra Civil española, con un fuerte carácter social y político. Exalta la lucha del pueblo y su resistencia frente a la opresión. - "El hombre acecha" (1939)

Poemario que denuncia el horror de la guerra y sus consecuencias. Fue censurado y no se publicó hasta 1981. Refleja la desesperanza y el sufrimiento humano en tiempos de conflicto. - "Cancionero y romancero de ausencias" (1938-1941)

Escrito en prisión, es su testamento poético. Expresa su dolor por la guerra, la pérdida de su libertad y la separación de su familia. Destaca el poema "Nanas de la cebolla", dedicado a su hijo.

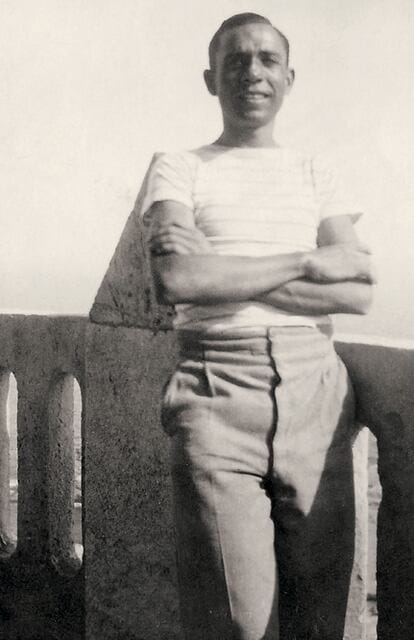

Prisión y Muerte

Párrafos extractados del excelente libro: Ni una, ni grande, ni libre, de Nicolás Sesma.

En Madrid se encontraba el poeta Miguel Hernández. El autor de Viento del pueblo era bien consciente del peligro que corría su vida si permanecía en la capital, dada su militancia en el PCD y su destacada actuación durante la guerra como comisario político y miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas.

Miguel Hernández optó por refugiarse en su tierra natal, entre Cox y Orihuela. Pensaba buscar la protección de antiguos conocidos ahora bien situados políticamente, como vicario Luis Almarcha y, más tarde, el escritor falangista Eduardo Llosent. Sin duda, una estrategia clásica, casi instintiva: volver a la seguridad del terruño y tratar de se avalúo por amigos de la profesión. Su siguiente movimiento fue desplazarse para cruzar clandestinamente la raya y pasar al vecino Portugal. Allí, un ciudadano modélico lo denunció cojo sospechoso a la policía del Estado Novo de Oliveira Salazar, que no dudó en entregarlo a la Guardia Civil, entre cuyos miembros, a su vez, un paisano tuvo a bien señalarlo como un peligroso «activista rojo».

A partir de mayo de 1939, comenzó el habitual vía cruces de interrogatorios y traslados carcelarios —prisiones provinciales de Huelva, de Sevilla y Torrijos de Madrid—, interrumpidos por una sorpresiva puesta en liberad en el mes de septiembre, fruto de una duplicación procesal, y que el confiado poeta no supo aprovechar para escapar del país o pasar a la clandestinidad. Detenido nuevamente en su Orihuela natal y trasladado a la prisión madrileña de Conde de Toreno, Miguel Hernández fue condenado a muerte el 18 de enero de 1940 tras un consejo de guerra que, en apenas untar de horas, juzgó colectivamente por «adhesión a la rebelión militar»a una treintena de acusados. En espera del «enterado» del Generalísimo, y gracias a las desesperadas gestiones del escritor José María de Cossío y del nuevo encargado de negocios chileno Germán Vergara Donoso, la piedad franquista accedió a conmutarle la pena capital por los consabidos treinta años, consciente de que la reputación de matapoetas que se estaba labrando no era la mas adecuada para el régimen a nivel internacional. Miguel Hernández fue así «haciendo turismo», como él mismo escribía con sorna a su mujer, Josefina Manresa por la prisión de Palencia el penal de Ocaña y, finalmente, el reformatorio de adultos de Alicante, donde las privaciones, el hambre y la consiguiente tuberculosis la provocaron la muerte el 28 de marzo de 1942.

Legado

La obra de Miguel Hernández sigue vigente por su profundidad emocional, su riqueza lingüística y su testimonio de una época convulsa. Su poesía, impregnada de amor, dolor y lucha, ha sido reivindicada como un símbolo de la resistencia y la dignidad. En la actualidad, su legado sigue inspirando a escritores, músicos y lectores de todo el mundo.

Miguel Hernández, el poeta del pueblo, dejó una huella imborrable en la literatura española, demostrando que su voz y su espíritu jamás podrán ser silenciados.

Selección de poemas

Elegía

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se

me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,

con quien tanto quería.)

Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas

y órganos mi dolor sin instrumento,

a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.

Tanto dolor se agrupa en mi costado,

que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos

y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,

y sin calor de nadie y sin consuelo

voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta

de piedras, rayos y hachas estridentes

sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

quiero apartar la tierra parte a parte

a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:

por los altos andamios de las flores

pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.

Volverás al arrullo de las rejas

de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,

y tu sangre se irán a cada lado

disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,

llama a un campo de almendras espumosas

mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

Aceituneros

Andaluces de Jaén,

aceituneros altivos,

decidme en el alma, ¿quién,

quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,

ni el dinero, ni el señor,

sino la tierra callada,

el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura

y a los planetas unidos,

los tres dieron la hermosura

de los troncos retorcidos.

Levántate, olivo cano,

dijeron al pie del viento.

Y el olivo alzó una mano

poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,

aceituneros altivos, decidme en el alma ¿quién

quién amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,

no la del explotador

que se enriqueció en la herida

generosa del sudor.

No la del terrateniente

que os sepultó en la pobreza,

que os pisoteó la frente,

que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán

consagró al centro del día

eran principio de un pan

que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,

los pies y las manos presos,

sol a sol y luna a luna,

pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,

aceituneros altivos,

pregunta mi alma: ¿de quién,

de quién son estos olivos?

Jaén, levántate brava

sobre tus piedras lunares,

no vayas a ser esclava

con todos tus olivares.

Dentro de la claridad

del aceite y sus aromas,

indican tu libertad

la libertad de tus lomas.

Nanas de la cebolla

La cebolla es escarcha

cerrada y pobre:

escarcha de tus días

y de mis noches.

Hambre y cebolla:

hielo negro y escarcha

grande y redonda.

En la cuna del hambre

mi niño estaba.

Con sangre de cebolla

se amamantaba.

Pero tu sangre

escarchaba de azúcar,

cebolla y hambre.

Una mujer morena,

resuelta en luna,

se derrama hilo a hilo

sobre la cuna.

Ríete, niño,

que te tragas la luna

cuando es preciso.

Alondra de mi casa,

ríete mucho.

Es tu risa en los ojos

la luz del mundo.

Ríete tanto

que en el alma, al oírte,

bata el espacio.

Tu risa me hace libre,

me pone alas.

Soledades me quita,

cárcel me arranca.

Boca que vuela,

corazón que en tus labios

relampaguea.

Es tu risa la espada

más victoriosa.

Vencedor de las flores

y las alondras.

Rival del sol,

porvenir de mis huesos

y de mi amor.

La carne aleteante,

súbito el párpado,

y el niño como nunca

coloreado.

¡Cuánto jilguero

se remonta, aletea,

desde tu cuerpo!

Desperté de ser niño.

Nunca despiertes.

Triste llevo la boca.

Ríete siempre.

Siempre en la cuna,

defendiendo la risa

pluma por pluma.

Ser de vuelo tan alto,

tan extendido,

que tu carne parece

cielo cernido.

¡Si yo pudiera

remontarme al origen

de tu carrera!

Al octavo mes ríes

con cinco azahares.

Con cinco diminutas

ferocidades.

Con cinco dientes

como cinco jazmines

adolescentes.

Frontera de los besos

serán mañana,

cuando en la dentadura

sientas un arma.

Sientas un fuego

correr dientes abajo

buscando el centro.

Vuela niño en la doble

luna del pecho.

Él, triste de cebolla.

Tú, satisfecho.

No te derrumbes.

No sepas lo que pasa

ni lo que ocurre.

Menos tu vientre

Menos tu vientre,

todo es confuso.

Menos tu vientre,

todo es futuro

fugaz, pasado

baldío, turbio.

Menos tu vientre,

todo es oculto.

Menos tu vientre,

todo inseguro,

todo postrero,

polvo sin mundo.

Menos tu vientre,

todo es oscuro.

Menos tu vientre

claro y profundo.

Niño yuntero

Carne de yugo, ha nacido

más humillado que bello,

con el cuello perseguido

por el yugo para el cuello.

Nace, como la herramienta,

a los golpes destinado,

de una tierra descontenta

y un insatisfecho arado.

Entre estiércol puro y vivo

de vacas, trae a la vida

un alma color de olivo

vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir, y empieza

a morir de punta a punta

levantando la corteza

de su madre con la yunta.

Empieza a sentir, y siente

la vida como una guerra

y a dar fatigosamente

en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe,

y ya sabe que el sudor

es una corona grave

de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja

masculinamente serio,

se unge de lluvia y se alhaja

de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,

y a fuerza de sol, bruñido,

con una ambición de muerte

despedaza un pan reñido.

Cada nuevo día es

más raíz, menos criatura,

que escucha bajo sus pies

la voz de la sepultura.

Y como raíz se hunde

en la tierra lentamente

para que la tierra inunde

de paz y panes su frente.

Me duele este niño hambriento

como una grandiosa espina,

y su vivir ceniciento

resuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos,

y devorar un mendrugo,

y declarar con los ojos

que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,

y su vida en la garganta,

y sufro viendo el barbecho

tan grande bajo su planta.

¿Quién salvará a este chiquillo

menor que un grano de avena?

¿De dónde saldrá el martillo

verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón

de los hombres jornaleros,

que antes de ser hombres son

y han sido niños yunteros.

Para la libertad

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.

Para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,

doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones

que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,

y entro en los hospitales, y entro en los algodones

como en las azucenas.

Para la libertad me desprendo a balazos

de los que han revolcado su estatua por el lodo.

Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,

de mi casa, de todo.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,

ella pondrá dos piedras de futura mirada

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan

en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.

Porque soy como el árbol talado, que retoño:

porque aún tengo la vida.

Después del amor

No pudimos ser. La tierra

no pudo tanto. No somos

cuanto se propuso el sol

en un anhelo remoto.

Un pie se acerca a lo claro.

En lo oscuro insiste el otro.

Porque el amor no es perpetuo

en nadie, ni en mí tampoco.

El odio aguarda su instante

dentro del carbón más hondo.

Rojo es el odio y nutrido.